WTI

Всемирный день авиации и космонавтики (Международный день полета человека в космос)

12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики — памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. Это особенный день — день триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической отрасли.

Как праздник — День космонавтики — был установлен в Советском Союзе Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года, а международный статус получил в 1968 году на конференции Международной авиационной федерации.

Кстати, с 2011 года он носит еще одно название — Международный день полета человека в космос (International Day of Human Space Flight). О чем 7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, по инициативе России, была принята официальная резолюция № A/RES/65/271, по случаю 50-летия первого шага в деле освоения космического пространства. Соавторами этой резолюции стали свыше 60 государств.

12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза старший лейтенант Ю.А. Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов.

Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении космоса. Имя Юрия Гагарина стало широко известно в мире, а сам первый космонавт досрочно получил звание майора и звание Героя Советского Союза.

Как известно, прежде чем в космический корабль сел человек, в полет были отправлены четвероногие друзья человека. В августе 1960 года советский космический корабль с собаками Белкой и Стрелкой на борту совершил суточный полет с возвращением на Землю.

Первый в истории космонавтики международный полет состоялся летом 1975 года — первопроходчиками были советский корабль «Союз-19» и американский корабль «Аполлон».

Вступив в 21 век, мы видим поразительные успехи космической техники — вокруг Земли обращаются десятки тысяч спутников, космические аппараты совершили посадку на Луну, привезя оттуда образцы грунта. Впоследствии на Марс и Венеру опускались автоматические зонды, несколько космических аппаратов покинули пределы Солнечной Системы и несут на себе послания Внеземным Цивилизациям.

Поэтому провозглашая этот праздник — Международный день полета человека в космос — Генеральная Ассамблея ООН выразила глубокую убежденность «в общей заинтересованности человечества в содействии исследованию и использованию космического пространства, являющегося достоянием всего человечества, в мирных целях, в расширении масштабов этой деятельности и в продолжении усилий по обеспечению всем государствам возможности пользоваться связанными с этим выгодами».

Сам же праздник было рекомендовано отмечать на международном уровне ежегодно 12 апреля в ознаменование начала космической эры для человечества, вновь подтверждая важный вклад космической науки и техники в достижение целей устойчивого развития и повышение благосостояния государств и народов, а также в обеспечение реализации их стремления сохранить космическое пространство для мирных целей.

Сегодня, 12 апреля в честь праздника в разных странах проходят всевозможные мероприятия — выставки, конференции, научно-просветительские и образовательные лекции и семинары, показы фильмов и многое другое. Так, в России в главном Музее космонавтики готовят специальные проекты, многие российские образовательные учреждения и планетарии проводят выставки и акции, общественные организации организуют торжественные митинги и другие мероприятия, посвященные этому Дню. Ведь это общий праздник, соединяющий прошлое, настоящее и будущее людей Земли.

Викторина «English Quiz»

11 апреля 2025 года первокурсники отделения Судовождения Морского колледжа приняли участие в викторине «English Quiz», которую провели преподаватели иностранного языка Ковалева О.В. и Ландик Н.В.

В ходе этого увлекательного конкурса ребята продемонстрировали не только хорошее знание английского языка, но и умение слаженно и эффективно работать в команде.

Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов!

День освобождения Керчи от немецко-фашистских войск (1944 год)

В ноябре 1941 года, через несколько месяцев после начала Великой Отечественной войны (1941-1945), Керчь была оккупирована фашистскими войсками. Но в Аджимушкайских и Старокарантинских каменоломнях были созданы базы партизан. 30 декабря 1941 года советским войскам в ходе первой за всю войну наступательной десантной Керченско-Феодосийской операции удалось освободить город.

Керченско-Феодосийская операция 1941 года стала крупнейшей из морских десантных операций Великой Отечественной войны. Всего полтора месяца хозяйничали оккупанты, но последствия были чудовищными. Страшным стало название «Багеровский ров» – здесь фашисты расстреляли 7 тысяч человек. Именно отсюда впоследствии начала свою работу комиссия СССР по расследованию преступлений фашизма. Материалы этого расследования были представлены на Нюрнбергском процессе.

В течение февраля-апреля 1942 года войска Крымского фронта при поддержке Черноморского флота и Азовской военной флотилии вели наступательные бои. Но 19 мая 1942 года советским войскам всё же пришлось оставить Керчь.

Часть войск опустилась в Аджимушкайские каменоломни. В Малых каменоломнях подземный гарнизон возглавил старший лейтенант Михаил Поважный. С мая до конца октября, сжигаемые жаждой, травимые газами, голодные, в сырости и холоде сражались воины гарнизона.

31 октября 1943 года началась Керченско-Эльтигенская десантная операция. В 40-дневном бою на Огненной земле Эльтигена более 60 воинов стали Героями Советского Союза. В ночь на 3 ноября начал высадку основной десант в районе Глейки-Жуковки-Опасного. Пять с половиной месяцев стоял здесь фронт. 11 апреля 1944 года Керчь была полностью освобождена.

За время боев в городе было уничтожено более 85 процентов зданий. Освободителей встретили чуть более 30 жителей из почти 100 тысяч, населявших город в 1940 году. За героизм, мужество и заслуги населения и подвиги воинов в Великой Отечественной войне Керчи присвоено звание Города-героя.

Всего в боях за Керчь 137 воинов удостоились звания Героя Советского Союза. 21 части и соединению присвоено почетное наименование – Керченские.

Император Александр II утвердил государственный герб России – двуглавого орла (1857 год)

В России, как и во многих странах Европы, государственные гербовые эмблемы появились в эпоху средневековья. В 1497 году двуглавый орел в качестве государственной эмблемы впервые появился на печати Ивана III, причем совместно с изображением святого Георгия, некогда являвшегося покровителем киевских князей.

Но если на печати Ивана III обе эмблемы выступали как бы на равных, занимая каждая свою сторону, то уже со следующего века двуглавый орел становится главной эмблемой российского герба. По мере укрепления царской власти к орлу и всаднику добавлялись новые атрибуты. В XVII веке в лапах орел уже держал скипетр и державу – регалии королевской, императорской власти, общепринятые во всех монархических государствах.

Герб России видоизменялся при многих царях. Это происходило при Иване Грозном, Михаиле Федоровиче, Петре I, Павле I, Александре I и Николае I. Каждый из этих монархов вносил какие-либо изменения в государственную эмблему.

Но серьезная геральдическая реформа была проведена в царствование Александра II в 1855-1857 годах. По его велению специально для работы над гербами в Департаменте герольдии сената создали Гербовое отделение, которое возглавил барон Б.Кене. Он разработал целую систему российских государственных гербов (Большой, Средний и Малый), ориентируясь в их художественном воплощении на общепризнанные нормы европейской монархической геральдики.

Также под руководством Кене был изменен рисунок орла и Святого Георгия, а государственный герб приведен в соответствие с международными правилами геральдики.

11 апреля 1857 года Александр II утвердил герб Российской империи – двуглавого орла. Также был утвержден весь комплект государственных гербов – Большой, Средний и Малый, которые должны были символизировать собой единство и могущество России. В мае 1857 года Сенат опубликовал Указ с описанием новых гербов и норм их употребления, которые без особых изменений просуществовали до 1917 года.

Декретом ВЦИК и СНК «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» (1917) российские знаки различия, ордена, флаг и герб были упразднены. Двуглавый орел вернулся на герб страны только в 1993 году, когда Указом Президента был введен новый государственный герб – двуглавый орел, рисунок которого выполнен по мотивам герба Российской империи.

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

11 апреля во всем мире отмечается памятная дата — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Она установлена в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года. За годы Второй мировой войны через лагеря смерти прошли более 20 миллионов человек.

Всего на территории Германии и оккупированных ею стран действовало более 14 тысяч концлагерей, гетто и тюрем. Одним из крупнейших нацистских концентрационных лагерей являлся Бухенвальд, который начал функционировать близ немецкого города Веймара 19 июля 1937 года. К 1945 году он имел 66 филиалов и внешних рабочих команд.

История человечества хранит много скорбных дат и ужасающих деяний, многие из которых пришлись на XX век, вместивший сразу две мировых войны. Одной из самых страшных страниц человеческой истории стала история фашистских концентрационных лагерей. Концлагеря не зря получили название лагерей смерти, с 1933 по 1945 год через них прошло около 20 миллионов человек из 30 стран мира, из них около 12 миллионов погибли, при этом каждый пятый узник был ребенком. Для нашей страны это особая дата, так как около 5 миллионов погибших являлись гражданами СССР.

Каждый пятый из прошедших через фашистские концентрационные лагеря, был тогда еще ребенком. В настоящее время несовершеннолетние узники фашизма — это уже пожилые люди. Биография этих людей — это настоящие уроки мужества для подрастающего поколения. Сохранить память о них священный долг каждого.

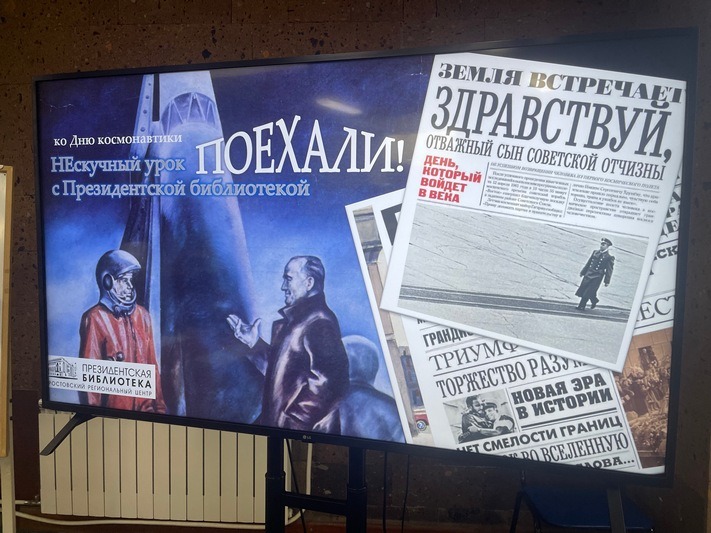

«Нескучный урок» посвященный Дню Космонавтики

10 апреля 2025 года в Донской публичной библиотеке курсанты отделения ЭСЭ и ЭМО Морского колледжа Института приняли участие в интерактивном занятии, посвящённом Международному Дню космонавтики с «Публичкой: PRO. традиции». Курсанты узнали о том, что увидел Ю.А. Гагарин, когда вышел на орбиту, прослушали полную стенограмму его переговоров с Землей, а также детально рассмотрели цифровую модель первого космического корабля, совершившего посадку на территории СССР.

Советскими войсками взят штурмом город-крепость Кёнигсберг (1945 год)

9 апреля 1945 года в 22.45 комендант Кёнигсберга Отто Ляш приказал войскам, оборонявшим город-крепость, прекратить сопротивление. Столица Восточной Пруссии, которую называли то плацдармом, то символом германского милитаризма, была взята советскими войсками. Каждый год в Калининграде 9 апреля широко отмечается годовщина взятия Кёнигсберга.

Первую попытку прорваться в Восточную Пруссию Красная армия предприняла осенью 1944 года. Тогда удалось довольно серьезно вклиниться на немецкую территорию, совсем немного не дойдя до ключевого пункта обороны фашистов — Гумбиннена. Однако немцы упорно сопротивлялись и широкое наступление решили отложить до следующего года.

Штурм города-крепости начался рано утром 6 апреля 1945 года с мощной артподготовки. А ровно в полдень с юга на город двинулись подразделения 11-й гвардейской армии генерал-полковника Галицкого, с севера и востока наступали 43-я и 50-я армии. В это же время части 39-й армии блокировали город с запада, перерезав «дорогу жизни» Кёнигсберг — Пиллау.

В течение трех дней основные очаги сопротивления гитлеровцев были сломлены. Главную угрозу советским солдатам представляли мощные форты Кёнигсберга, однако почти все они сдались довольно быстро после массированных артударов. Исключение составил гарнизон форта №5 «Король Фридрих Вильгельм III». Немцы здесь сопротивлялись очень упорно, вплоть до 8 апреля, и за взятие форта звезду Героя Советского Союза получили 15 советских солдат и офицеров — случай уникальный.

Утром 9 апреля подразделения Красной армии, форсировав оба рукава реки Прегель, вошли в старую, историческую часть Кёнигсберга. Завязались бои на острове Кнайпхоф, на подступах к Королевскому замку. Комендант Кёнигсберга Отто Ляш к тому моменту столкнулся с катастрофической нехваткой солдат и офицеров. Последние руины города защищали уже безусые юнцы — бойцы Гитлерюгенда. Но, конечно, Красную Армию они остановить не смогли. 9 апреля в районе семи часов вечера был взят Королевский замок Кёнигсберга, а в 22.45 Ляш подписал акт о капитуляции и над городской башней Дона взметнулось красное знамя. 10 апреля были подавлены оставшиеся очаги сопротивления.

Началась Крымская стратегическая наступательная операция советских войск (1944 год)

После разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом и Курском в 1943 году стратегическая инициатива на Восточном фронте перешла в руки советских войск. 1944 год стал годом освобождения территории Советского Союза от гитлеровских и союзных им войск и годом выхода Красной Армии к государственной границе СССР 1941 года и её восстановления.

На этот период приходится и освобождение полуострова Крым, осуществлённое в ходе Крымской стратегической наступательной операции, проводившейся Красной армией с 8 апреля по 12 мая 1944 года.

К операции со стороны Красной Армии привлекались войска 4-го Украинского фронта под командованием генерала армии Ф.И. Толбухина, Отдельной Приморской армии под командованием генерала армии А.И. Ерёменко (сменённого с середины апреля на генерал-лейтенанта К.С. Мельника), а также силы Черноморского флота под командованием адмирала Ф.С. Октябрьского и Азовской военной флотилии под командованием контр-адмирала С.Г. Горшкова.

Координировали действия сил Красной Армии представители Ставки маршалы А.М. Василевский и К.Е. Ворошилов. Общая численность советских войск в этой операции составляла порядка 470 тысяч человек. В операции было задействовано около 6 тысяч стволов артиллерии, около 550 танков и САУ, а также свыше тысячи самолётов.

Со стороны Германии Крым пытались удержать войска 17-ой немецкой армии, в состав которой входили также румынские части. Эта армия оказалась отрезанной от своих основных сил и запертой в Крыму, благодаря проведённой Нижнеднепровской наступательной операции Красной Армии.

Военное руководство Вермахта считало не целесообразным сопротивление блокированной 17-ой армии, предпочитая сохранить её, эвакуировав с полуострова. Однако Гитлер отдал приказ защищать Крым до конца, руководствуясь тем, что поспешное его оставление германскими войсками ослабит военно-политический альянс с Румынией и Болгарией.

Благодаря достигнутому преимуществу в живой силе и технике, а также захваченным в ходе предшествовавших операций плацдармам, наступление советских войск в Крыму носило стремительный характер.

Этому способствовали и действия партизанских отрядов, общая численность состава которых достигала 4 тысяч человек. С 11 по 15 апреля были освобождены Джанкой и Керчь, Феодосия, Симферополь, Евпатория, Судак, Алушта.

16 апреля советские войска вышли к оборонительным рубежам немцев в районе Севастополя. Отчаянное сопротивление немецких частей и выстроенные ими мощные оборонительные линии не позволили занять город сходу. Пришлось выстраивать план генерального штурма, после чего, в результате кровопролитных боёв, 9 мая 1944 года Севастополь был освобождён от немцев.

12 мая 1944 года остатки немецких войск капитулировали. В ходе крымской наступательной операции немецкие войска понесли тяжёлые потери в живой силе и технике, потеряв около 140 тысяч солдат и офицеров убитыми и пленными.

Основным итогом Крымской стратегической наступательной операции стало освобождение полуострова Крым, разгром 17-ой немецкой армии, представлявшей угрозу для Красной Армии на южном фасе советско-германского фронта, освобождение главной военно-морской базы Черноморского флота – Севастополя и, как следствие, восстановление контроля над Чёрным морем. С политической точки зрения, освобождение Крыма нанесло удар по позициям Германии в странах сателлитах. Нельзя забывать и о роли морального фактора в войне, где каждая победа укрепляет дух и солдат, и мирных граждан.

Крымская стратегическая наступательная операция и её итоги – одна из славных страниц в российской истории, а в Крыму 8 апреля отмечается памятная дата – День начала Крымской наступательной операции 1944 года по освобождению Крыма от фашистских захватчиков. Вечная память павшим в боях за Родину!

8 апреля 1776 г. – родился Василий Михайлович Головнин (1776–1831)

Русский мореплаватель и мемуарист, вице-адмирал, руководитель двух кругосветных экспедиций.

Был выходцем из обедневшего старинного дворянского рода. Потеряв родителей в юном возрасте, он был определен в Морской кадетский корпус и показал удивительное усердие в изучении наук. Произведенный в гардемарины, юный Василий Головнин участвовал в 1790 году в сражении против шведов и был даже награжден медалью.

В январе 1793 года Василий Головнин был торжественно произведен в мичманы и с тех пор много находился в походах и за границей. Время с 1801 года по 1805 год он провел в Англии, куда был послан для службы на судах английского флота под начальством знаменитых адмиралов Корнвалиса, Нельсона и Колингвуда. После стажировки в Англии в 1805 году составил книгу «Военные морские сигналы для дневного и ночного времени», которой русский флот пользовался в течение 24 лет.

В 1806 году в чине лейтенанта Василий Головнин был назначен командиром шлюпа «Диана». Интересно, что это был самый первый случай в истории российского флота, когда командование кораблем доверили лейтенанту, еще достаточно молодому по возрасту.

Главной целью кругосветной экспедиции шлюпа «Диана» были географические открытия в северной части Тихого океана, а также доставка разных материалов в Охотск. Плавание было непростым, в том числе и из-за разразившихся в Европе войн. Экспедиция более года провела в плену у англичан в Саймонстауне. Совершила побег и благополучно прибыла на Камчатку. Описание этого путешествия напечатано Головниным несколько позже, в 1819 году. Тогда же он опубликовал подробное описание Курильских и Шантарских островов и берегов Татарского пролива.

В 1811 году Головнину поручено описать дальневосточные берега России. Но во время работы на о. Кунашир он попал в плен к японцам и провел там более двух лет. Кстати, описание этого плена, изданное в 1816 году, было переведено на многие европейские языки и стало, как бы сейчас сказали, настоящим бестселлером. В 1818-1819 года В.М. Головнин совершил новое кругосветное путешествие на военном шлюпе «Камчатка». В этом плавании первую серьезную практику получили будущие выдающиеся русские мореплаватели Ф.Врангель и Ф.Литке.

Дальнейшая, уже береговая карьера Головнина складывалась успешно. В 1821 году в чине капитан-командора был назначен помощником директора Морского корпуса. Почетный член Вольного общества любителей российской словесности, член-корреспондент Петербургской Академии наук, он работал усердно и успешно. В 1823 году он был назначен генерал-интендантом флота, а в 1827 году получил в свое ведение кораблестроительный, комиссариатский и артиллерийский департаменты. Умер Василий Михайлович в 1831 году от холеры.

Его именем назван вулкан на Камчатке, река на Дальнем Востоке, поселок и порт на острове Кунашир, пролив в средней части Большой Курильской гряды между островами Райкоке и Матуа, гора на Новой Земле, а также залив, лагуна и город, находящийся на полуострове Сьюард на Аляске в США. Его книги, как и его путешествия, тоже вошли в историю. В плеяде даже самых знаменитых мореплавателей трудно найти такого, который бы мог сравниться с ним по широте кругозора и многогранной деятельности. Он был мореплавателем и ученым, историком и географом, экономистом и лингвистом, кораблестроителем и навигатором, литератором и теоретиком военно-морского флота, государственным и общественным деятелем. В каждую из этих областей деятельности он внес свой вклад, способствовавший ее дальнейшему развитию.

Тотальный диктант

5 апреля 2025 года прошла ежегодная просветительская акция Тотальный диктант, в которой приняли участие преподаватель высшей квалификационной категории Морского колледжа Клименко А.В. с курсантами 1 курса отделения Судовождения групп:

111-МК:

Политик Ярослав

Аннушкин Алексей

Мамбетов Антон

Рой Константин

Горбунов Макар

Благовестный Олег

112-МК:

Нистратов Иван

113-МК:

Шкутова Мария

Вышкварцев Ярослав

Лагутин Иван

Криницын Никита

114-МК:

Чумарина Алина

Маркина Есения

Школяр Никита

Беднарчик Алексей

Лахно Данил

Бутко Илья

Тотальный диктант — ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности носителей языка и изучающих русский язык как иностранный и неродной.

Первый Тотальный диктант провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 20 лет акция приобрела всемирный масштаб: ее организует фонд «Тотальный диктант», а воплощают активисты и волонтеры в разных городах мира. В 2024 году событие охватило 117 стран, объединив более 1,3 млн человек очно, онлайн и в трансляции онлайн-марафона. Авторами диктанта в разное время были Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачёв, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Андрей Геласимов, Марина Степнова, Василий Авченко, Анна Матвеева и другие современные писатели.

Помимо Тотального диктанта фонд «Тотальный диктант» реализует образовательные и просветительские инициативы: очные и онлайн-курсы русского языка, лектории, просветительские мероприятия в городах РФ и за рубежом, онлайн-марафоны, издание научно-популярной литературы и т. д.